INTRODUCTION

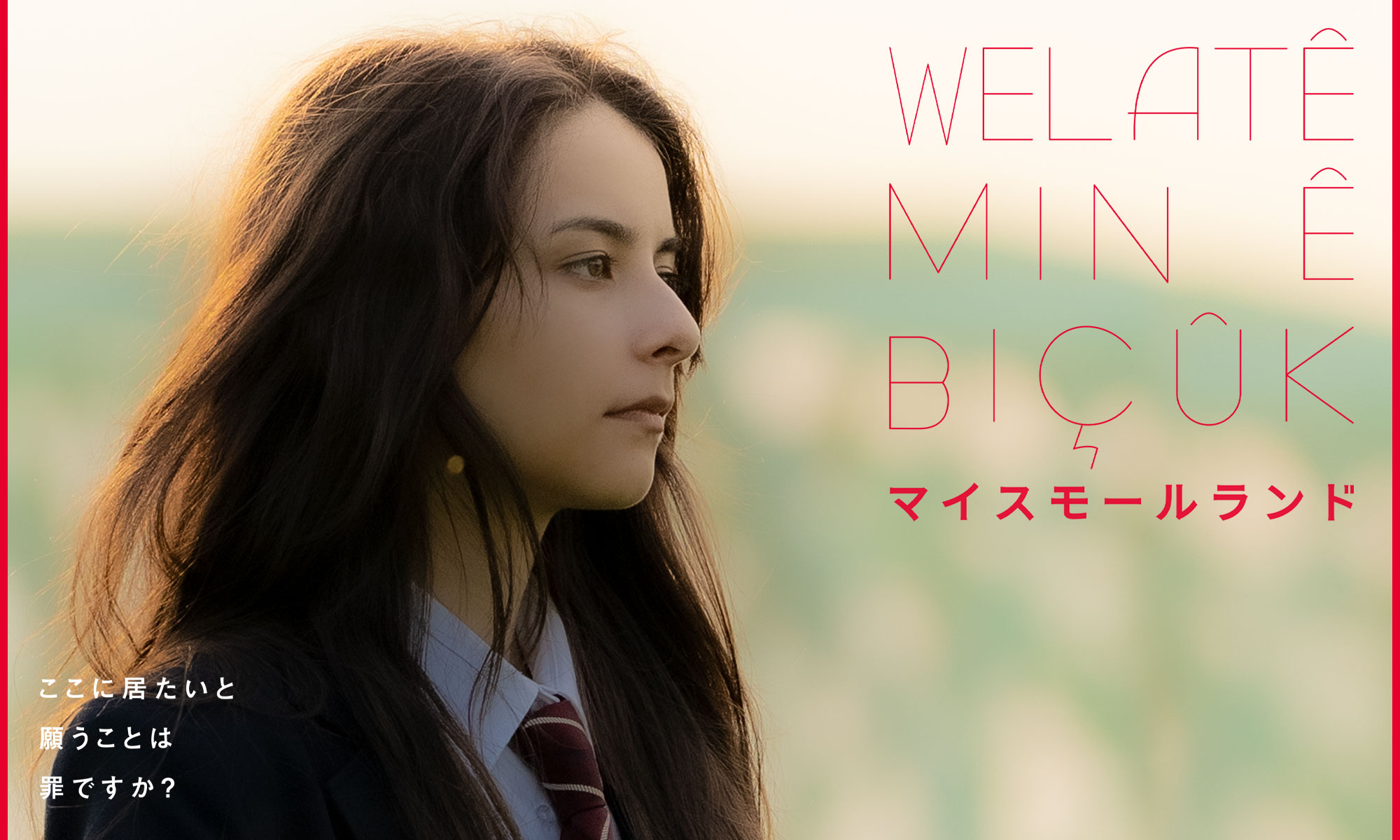

すこし前までは同世代の日本人と変わらない、ごく普通の高校生活を送っていた。

あるきっかけで在留資格を失い、当たり前の生活が奪われてしまう。

彼女が、日本に居たいと望むことは“罪”なのだろうか――?

とても美しく映画らしい構成で物語にした

力強く語った作品

STORY

現在は、埼玉の高校に通い、親友と呼べる友達もいる。夢は学校の先生になること。

父・マズルム、妹のアーリン、弟のロビンと4人で暮らし、家ではクルド料理を食べ、食事前には必ずクルド語の祈りを捧げる。 「クルド人としての誇りを失わないように」そんな父の願いに反して、サーリャたちは、日本の同世代の少年少女と同様に“日本人らしく”育っていた。

進学のため家族に内緒ではじめたバイト先で、サーリャは東京の高校に通う聡太と出会う。聡太は、サーリャが初めて自分の生い立ちを話すことができる少年だった。

ある日、サーリャたち家族に難民申請が不認定となった知らせが入る。

在留資格を失うと、居住区である埼玉から出られず、働くこともできなくなる。

そんな折、父・マズルムが、入管の施設に収容されたと知らせが入る……。

CHARACTER

チョーラク・サーリャ(17)

チョーラク・サーリャ(17)クルド人の高校三年生。

夢は学校の先生。

崎山 聡太(17)

崎山 聡太(17)サーリャのバイト先の

同僚。高校三年生。

チョーラク・マズルム(48)

チョーラク・マズルム(48)サーリャの父。サーリャが

幼い頃に日本へ移住。

チョーラク・アーリン(14)

チョーラク・アーリン(14) サーリャの妹。中学二年生。

日本語しか話せない。

チョーラク・ロビン(7)

チョーラク・ロビン(7) サーリャの弟。小学二年生。

内向的な性格。

太田 武(47)

太田 武(47) サーリャのバイト先のコン

ビニの店長。聡太の叔父。

崎山 のり子(43)

崎山 のり子(43)聡太の母。

一人で聡太を育てる。

小向 悠子(35)

小向 悠子(35)ロビンの小学校の教師。

原 英夫(45)

原 英夫(45)サーリャの高校の担任。

西森 まなみ(17)

西森 まなみ(17)サーリャの高校の同級生

野原 詩織(17)

野原 詩織(17)サーリャの高校の同級生

ロナヒ(33)

ロナヒ(33)クルド人。

サーリャを気遣う。

山中 誠(73)

山中 誠(73)サーリャ家族のため

奮闘する弁護士

DIRECTOR

MUSIC

STAFF

照明:秋山恵二郎

音響:弥栄裕樹

美術:徐賢先

装飾:福岡淳太郎

衣裳:馬場恭子 中村祐実

ヘアメイク:那須野詞

編集:普嶋信一

カラリスト:アレクサンドラ・ポケ

ダビングミキサー:グザヴィエ・トュラン

キャスティング:森万由美

クルド監修:ワッカス・チョーラク

助監督:森本晶一

制作担当:藤原恵美子

PRODUCTION NOTE

- 企画のはじまり

-

企画のはじまり

川和田恵真監督が初めてクルドに興味を持ったのは、ISISが勢力の拡大を続けていた2015年頃。土地を奪われたクルド人が、自分たちで兵隊を作り、ISISに立ち向かうという状況の中、「私と変わらない年代の若い女性が大きな銃を持って、自分たちの暮らす土地を守るために最前線で戦っている写真を見て、衝撃を受けました」と監督は振り返る。クルドについて調べるうちに、日本にも難民申請中のクルド人が2000人近く住んでいることが分かった。この日本で、自分の居場所を求めて、闘っている人たちがいる――。彼らのことをもっと知りたい、話を聞きたいと思って、実際に会いに行ったことが、この映画の出発点となった。

映画の企画として立ち上げた2017年頃から、在日クルド人の方々への本格的な取材をスタート。取材期間は2年近くに及んだ。主人公のサーリャと同じ女子高生のいる、いくつかの家庭の取材のほか、そこで知り合った家族の親戚や知人で、入管に収容されてしまった方たちにも面会に行き、収容所の実情について詳しく話を聞いた。監督の心に強く残ったのは、クルド人の当事者の方の「難民申請中というのは“不治の病”にかかっているような気持ちだ」という言葉。長い間、出口が見えないつらい状況に置かれ続け、精神的にも肉体的にも追いつめられてしまう心理をリアルに言い表している。

コロナ禍により、仕事を失ったり、入管法が改悪されそうになったりと、クルド人の現在の境遇は、映画の制作を始めたときより、さらに過酷になっている。「本作の制作も何度か延期になり、実現が危ぶまれることもありましたが、自分ができることとしては、この映画を作って伝えることだと思ったので、あきらめずにやり通すことができました。本作が今の不条理な状況を知る糸口になったらいいなと思っています」(川和田監督)

- オーディションでの運命的な出会い

-

オーディションでの運命的な出会い

当初はメインキャストも日本に住むクルド人に演じてもらう方向で考えていたが、難民申請中の方が記録として残る映画に出演することで、彼らのその先の人生に危険が生じる可能性もある。検討を重ねた末、結婚などで在留ビザを持っている人たちにだけ、サブキャストで出演してもらうことになった。そして、サーリャ役には、日本以外のルーツも持っている人に広く声をかけ、オーディションをおこなった。

制作スタッフが嵐莉菜と会ったのは、すでにオーディションがかなり進んでいた頃。面接で監督が「自分は何人だと思いますか?」というセンシティブな質問をした際、嵐が「自分のことを日本人だと言っていいのか分からないけれど、私は日本人って答えたい。でも、まわりの人はそう思ってくれない」と、自身がこれまでに感じてきた葛藤をはっきりと打ち明けたことが決め手のひとつとなった。オーディションが始まっても、クルド人ではないキャストがサーリャを演じることに不安を抱いていた監督は、「その気持ちを理解できる彼女なら、この複雑な環境にいる主人公を任せることができると思いました。そのとき見せてくれたナチュラルな演技もすばらしく、オーディションのときから、サーリャ役を生きてくれていたという感覚でした」と語る。

また、数多くの応募者が集まった聡太役のオーディションで選ばれたのが、本作が2本目の映画出演となる奥平大兼。「サーリャとのシーンを演じてもらったとき、これから失われてしまうかもしれないような一瞬の恥じらいというか、まだ青年になりきっていないものを感じました。聡太はサーリャの言葉を受け取ることが多い役なので、作りすぎず、自分の感性を持って寄り添ってくれる人だと思いました」(川和田監督)

- 撮影前におこなわれたワークショップ

-

撮影前におこなわれたワークショップ

まず、出演が決まった嵐莉菜とサーリャの家族を演じるアラシ・カーフィザデー、リリ・カーフィザデー、リオン・カーフィザデーに、自分たちが演じる役はどういうものなのかを身体的に理解してもらうため、監督と共に、クルド人の家族と会って話をしたり、作法を教えてもらいながらクルド料理を一緒に食べる時間などを設けた。嵐と奥平が初めて顔合わせをしたのは2020年12月末。それから2021年5月中旬のクランクインまでの間に、嵐×奥平や、嵐×家族という組み合わせで、計5~6回ほどのワークショップがおこなわれた。

ワークショップの一番の目的は、壁を取り払い、人前で芝居をするという行為自体に慣れてもらうこと。嵐×奥平の回では、橋の下でサーリャと聡太が初めてゆっくり話をするシーンの芝居をひととおり実演したほか、劇中の大事なシーンについて、ディスカッションを重ねていった。その過程で、奥平が「絵が好き」という話をしたことから、聡太の美大志望という設定やスプレーアートのシーンなどが、新たに脚本に加えられた。

嵐莉菜が、サーリャ役に与えた影響も大きい。そもそもサーリャ役をクルド人ではない嵐に決めた時点で、当初の脚本のリアリズム路線よりも、フィクション性が高まった。監督は「最初の脚本では、サーリャをかなり反抗的な子に描いていましたが、莉菜さんを見て、キャラクターを変えました。サーリャが小学生だったときのワールドカップで『自分が日本を応援していいのかなと思った』というエピソードは、莉菜さんの幼少期の話と私自身の体験から生まれたものです」と語る。「本人たちの持っているものからエピソードを追加し、作品がよりよくなるための選択をする」という川和田監督の柔軟な姿勢は、是枝作品の監督助手として経験を積んで培われたものだ。「現場で意識したのは、みんなが自然体でいられる環境を作ること。自分の描きたい感情に繊細であり続けると同時に、まわりのスタッフやキャストから『違う』という意見をもらったとき、閉じずに、じゃあ、どうすればこのシーンがよくなるのかを考え続けることを心がけていました」(川和田監督)

- 心を震わせたクライマックスシーン(※ネタバレあり)

-

心を震わせたクライマックスシーン(※ネタバレあり)

嵐やスタッフにとって、最も強く印象に残っている撮影といえば、サーリャと父マズルムが、入管の面会室で最後に話をするシーンだ。嵐は「お父さん役のオーディションでもやりましたし、監督の思い入れが強いシーンだったので、一番緊張しました。この1ヵ月間の想いが積み重なった、父マズルムとの最後の撮影だったこともあり、私も出せるものをすべて出し切ったシーンでした」と話す。

リハーサルの時点から、サーリャとマズルムがラーメンを食べる仕草をするシーンの後に、感情が高まって泣いてしまう嵐。涙はできるだけ取っておこうと、川和田監督は一連の長いシーンを前半と後半で分け、後半から嵐の向きで撮影することに決める。しかし、撮る直前に撮影の四宮秀俊が監督のところに来て「このシーン、頭から撮っていいですか?」とだけ言い残し、嵐のフルショットの寄りを頭から撮り始めた。その圧倒的な映像にスタッフ一同が感動。監督やプロデューサーたちも涙を流しながら、嵐の芝居を見守ると同時に、撮影監督としての四宮の力量を再認識したシーンでもあった。

- フランスとの共同制作

-

フランスとの共同制作

日仏共同制作である本作。監督は2021年10月から渡仏し、約2カ月滞在して、画の色を1枚1枚調整するグレーディングと、音の仕上げ作業となるダビングをおこなった。日本では、グレーディングもダビングも、基本的にメインスタッフと呼ばれるカラリストやミキサーが事前にかなり仕込んだ上で、監督に確認してもらうという流れになる。しかし、今回は撮影の四宮秀俊と録音技師で音響の弥栄裕樹もパリに行き、フランスのカラリストやミキサーと一緒にコラボレーションすることになった。「日本だと通常3~5日でやる作業を、グレーディングで1ヵ月、ダビングで1ヵ月と、かなり時間をかけてやらせていただきました。四宮さんも今回は、色をどう組み立てるか、というところから参加できたので、とても喜んでいましたね」(伴瀬プロデューサー)

ダビングに関して、配信での視聴を中心に考える今の世界的な傾向としては、セリフがすべてしっかり聞こえることに重きをおき、声を太くするのが主流になっている。しかし、「是枝監督をはじめ、『分福』の監督たちは、隣の部屋から聞こえる話し声は、自然に音が小さくなるなど、カメラとの距離感を大事にしています。本作も最初は音を太く出してきていたのですが、そこから環境をちゃんと感じられるような音作りにする方向にシフトしていきました。あと、日本語は話していくうちに、どうしても声がすぼんでいく言語なので『ぜんぶ太くしなくていい』という話もして。そういう繊細なニュアンスも、フランス人スタッフがちゃんと分かって作ってくれたのが心強かったですね」(伴瀬プロデューサー)

森重宏美プロデューサーは「フランスのミキサーの方が『ふだん自分が関わった作品で、こんなに観客みたいに感動することはない。この物語がこれほど心に刺さるとは自分でも驚いた』と話していたのが印象的でした」と振り返る。“映画は国境を超える”ことを、改めて体感させてくれたフランスでの最終の仕上げ作業を経て、ついに本作は完成を迎えた。